|

�o���O���f�V���̓��s��ނ��I����

|

|

| �͂��߂� |

| �@�݂Ȃ���͂��߂܂��āA�������Љ�������܂����X�{�Ɛ\���܂��B�{���͂�낵�����肢���܂��B�킽���́A�P�X�X�V�N�ɐ_�ːV���Ђɓ��Ђ��܂����B���ɐV���L�҂�ڎw���Ă����Ƃ����킯�ł͂���܂���B��w�͕��w���ŁA�A�E����������ہA���̂��ƃ}�X�R�~�W�ɑ��������܂����B�M�S�ɖ{��ǂ�ł����̂ŁA���͂������d���ɓ���͂���܂����B�ł��Ƃ�������ɓ��ɂ������͂Ȃ��A���ʓI�ɐV���L�҂ɂȂ��Ă����A�Ƃ��������ł��B �@���߂Ĕz�����ꂽ�̂́A�{�ЎЉ�ł����B�V���L�҂͂܂��x�@��S�����A������ނ̃C���n���o���邱�Ƃ���n�܂�܂��B���͐_�ˎs�̓��������̌x�@���S����S�����邱�ƂɂȂ����̂ł����A���̔N�͎����������A��ςȔN�ł����B���̓��БO�̂R���ɐ{���旳����ŏ����Q�l�����҂��Ƀi�C�t�Ŏh���ꂽ��A�݊�ʼn���ꂽ�肵�āA�P�l���S���Ȃ�Ƃ�������������܂����B�T����{�ɂ͒�����{�{�ʂŃo���o���E�l����������A���̎��͓��Јȗ����߂Ă�������A�x�̂��Ȃ��ɋN����A�ⓚ���p�ŌĂяo���ꂽ�̂ł悭�o���Ă��܂��B�T�����{�ɂ͐{����F���u�Łu�~�N�����v������A����͂R�����ԁA��ނ̑����ɓ�������܂����B���̔N�͂���ɂP�O���ɐV�_�˃I���G���^���z�e���ŎR���g�̎ᓪ���s���������Y���ɂ��ĎˎE�����Ƃ�������������A���ɑ��Z�ȂP�N�ł����B �@�Q�N�ڂ͒A�n���Ǖl��x�ǂɓ]�ƂȂ�܂����B�����S�l�⒬�͕��Ɍ��̍Ŗk���Ɉʒu���鋙�Ƃ̒��ŁA������ނɖ�����ꂽ�P�N�ڂƂ͂����ĕς���āA�̂ǂ��ȓ��X���K��܂����B���b����o���O���f�V���̗��ł����b�ɂȂ����u�q�ǂ��m�f�n�E���i�ӂƂ���j�v�̍��X��炳���A�l�a�r�J�����}���̎O�����u����Əo������̂��A���̎����ł����B���͏o�g�����Ɍ��O�c�s�ŁA��w����𓌋��ʼn߂����܂����B�l�⒬�Ɉٓ������܂����Ƃ��́A���܂�ɓc�ɂȂ̂Ő����߂��������̂ł����A�s���Ă݂�ƌ�����̑S�Ă��V�N�ŁA���ʓI�ɂ͖������Ă��܂��B�Q�O�O�P�N�ɎЉ�ɕ��A���A���݂͗V�R�L�҂Ƃ��Ď�Ɉ�Ö���S�����Ă��܂��B �@�{���A���b��������e�́A�u���v�̍��X���o���O���f�V���̗��_��Q�҂̎{�݂�K�₷��ƕ����A��N���̂P�Q���Q�T������X���ԓ��s���܂����B���͍��X����悵�����ɁA�ߋ��Q�s�������Ƃ��������̂ŁA��������������Ă����������킯�ł��B���X����͂�������イ���ɏo�Ă���A��N�ĂɃo���O����K�ꂽ�ہA�x�������߂錻�n�̗v�]�ɉ����A����̗�����悵���̂ł����B�o���O���f�V���Ƃ������͓��{�̃��f�B�A�Ɏ��グ����@������Ȃ��A���X����͎������}�X���f�B�A�̎Q���������]�݂܂����B���̂Ƃ���A���̉�Ђł́A�N���͔N�n�A�ڂ̏������_��k�Ђ̐ߖڂł���u�P�E�P�V�v��O�ɑ����Z�����̂ł����A�S�苭�����O�����̖��A�X���Ԃɘj��x�ɂ��������A�Q�������������킯�ł��B���Ȃ݂Ɂu���v�̗��ɎQ������ہA���́u�x�ɗ��p�A��p�����v�̌������т��Ă��܂��B����̓|���V�[�ł͂Ȃ��A�v����ɕs�i�C�Ƃ������Ƃł��B |

|

| �o���O�~�[�e�B���O���̎q�ǂ�NGO�E���݂̂Ȃ��� �i���������X����j |

| �u�q�ǂ�NGO�E���i�ӂƂ���j�v�Ƃ� |

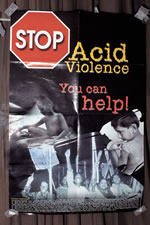

| �@����̎�ނ́A�o���O���f�V���̎�s�_�b�J�ɂ���m�f�n�uASF�iAcid�@Survivors�@Foundation ���_��Q�Ҋ���j�v����K�₷��u�q�ǂ��m�f�n�E���v�ɓ��s���܂����B�o���O���f�V���ł́A������f����������A������̍ň��̖��ɗ��_�𗁂т�������Ƃ����ߎS�Ȕƍ߂��N�ԂS�O�O�����������Ă���A�`�r�e�ł͂���������Q�҂̈�ÃP�A��_�I�P�A�A�����x���A�@���x���Ȃǂɂ������Ă��܂��B �@���X����́A������ƕς�����l�ł��B�����Ƃ������X�ŁA�����t�̖Ƌ��������Ă���̂ł����A�����X�͒킳��ɔC�����āA�����g�͉p��m���o�c����Ă��܂��B���Z�𑲋ƌ�A�����ɏo�āA���O���w���Ƃ��āA�����ȑ�w�̍u�`�u����Ă���ꂽ�����ł��B�����ȐE�Ƃ��o�����A�r�㍑�𒆐S�ɐ��E�e���𗷂���悤�ɂȂ�A�̋��ɖ߂�����͒n���̏����w�����W�߂ĉp�ꋳ����n�߂��܂����B���Ƃ̂������A���̌o���Ȃǂ�b���悤�ɂȂ�A�m�ɂ͑����̐e�������l�ԋ���̈Ӗ������߂Ďq�ǂ������a����悤�ɂȂ����悤�ł��B�s�o�Z�ȂǁA��������Ă���q�ǂ�������A�P�ɉp�ꂾ�������Ă��邾���ł͂Ȃ��Ƃ���ɁA���̏m�̓���������܂��B �@�u�q�ǂ��m�f�n�v�Ƃ��Ă̊������A�r�㍑�̋����m���Ă��鍂�X���A�b�܂ꂽ���{�ɐ�����q�ǂ������ɍ��ۃ{�����e�B�A�ɂ��ĊS�������Ă��炢�A���{�ł͎������Â炢�l���ɂ��čl���Ă��炨���ƁA���g���̂ł��B���ۂɎq�ǂ���r�㍑�ɘA��o�������Q�N�ɂP����x��悵�Ă����A�ߋ��ɂ̓~�����}�[�A�x�g�i���A�l�p�[���A�����S���Ȃǂ�K�₳��Ă��܂��B �@����͍s���悪��Q�������������̎{�݂Ƃ������ƂŁA�u���v����͏��q����Œ�������OB��W�l���Q�����܂����B��p�I�Ȗ��ŁA��]���Ă��s���Ȃ��q������̂ł����A�������邲���e�̊̐����A�A���o�C�g�ȂǂŒ��߂��������g���āA���ꂼ��ӋC���݂������ĎQ�����܂����B���ɂ͕s�o�Z�̍��Z�������܂������A���̗��𗧂�����̂��������Ƃ������������e�̎v����A�ω������߂鎩�g�̎v���������āA�Q�������ӂ����悤�ł��B�����̃����o�[�́A�ǂ��ƂȂ��P���ȓ��킩��E���āA�V���Ȏ��������邫�����������݂����ƁA�b���Ă���܂����B |

�o���O���f�V��������ї��Q���҂݂̂Ȃ��� |

����̖K��Ŏ��Q����x������ |

| �o���O���f�V���̍��� |

�@���������K�₵���`�r�e�̏����b������O�ɁA�o���O���f�V�����ǂ̂悤�ȂƂ���Ȃ̂����ȒP�ɏЉ�����Ǝv���܂��B�n���I�ɂ́A�C���h�̓s�s�J���J�b�^�̐����Ńx���K���p�ɗՂ�ł��܂��B�l���͂P���S�O�O�O���l�A�ʐς͖k�C���̂P�D�S�{�A��s�_�b�J�͐l�����x���E��Ƃ������Ă��܂��B

�@�@���̓C�X���������X���߂��A�c��̓q���Y�[���A�����ƂȂ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�P���T��̗�q�̎��Ԃɂ͒����ɕ������s���n��ȂǁA�C�X�������̕��͋C�͂���̂ł����A���̍��̃C�X�������́u�\�t�g�E���X�����v�Ƃ����A�C�����Ȃǂ̌��i�ȍ����@���Ƃ͈���āA���Ȃ�傴���ςł����B���n�̃K�C�h�ɕ����ƁA�T��̗�q�����l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ƃ����܂����A���̖�l�ɂ��ً��k���������܂��B�������͔N���ɖK�ꂽ�̂ł����A���ɂ̓N���X�}�X�̖��c��̓d��������c���Ă��܂����B��ނ̔̔��͋֎~����A�A���R�[�����Ŏ҂����Ȃ����Ƃ��A�����̗ǂ��ɂȂ����Ă��܂��B�����A���s�҂Ƃ��ẮA�������~�����Ƃ���ŁA����̓��~�s�̂悤�ȂƂ���Ŕ����Ă��܂����B���i�͓��{�Ɠ������炢�ŁA�r�[�����P�{�Q�O�O�~���炢���܂����B �@���́u�\�t�g�E���X�����v�̏@���́A�����̍������ɂ��傫���e�����Ă���悤�ł��B�����҂��ア�҂������A���Ă�҂������Ȃ��҂�������Ƃ����C�X�����̋����̂��߁A�����̊Ԃł́u�������Ƃ��ɂ͗^������v�Ƃ������o������A���ꂪ���̍��̊C�O�x���ˑ��̎��Ɍq�����Ă���̂��ƁA���n�̓��{�l�͌������낦�܂��B�������������Ȗ��͂���܂����A���A�̊�ł́u�ŕn���v�Ƃ����邠�̍��̐l�������Ί���₳�Ȃ��̂́A�����Ă����ꂩ�����Ă����Ƃ������S���Ɏx�����Ă���悤�ŁA�u��̂��Ƃ͍l�����ɍ����y����Ő����Ă���v�Ƃ�����������ς��܂����B �@�܂��A�u�ŕn���v�Ƃ͈�́A�ǂ�Ȃɕn�����Ƃ��납�Ǝv���Ă��܂������A�X�ɂ͐V�N�ȋ���ށA��A�{�������ӂ�Ă��܂����B�j���[�}�[�P�b�g�ƌĂ���s�ő�̎s��ɍs���܂������A�˂ɏ��i�͎R�ς݂ŁA�l�X�����C�ɖ������Ă��܂����B�����Ŏ��͔_�ƁE���Ƃ̏d�v����F�������̂ł����A�܂�f���^�n�т̗��y�Ƒ�͂Ɍb�܂ꂽ���̍��́A���N���݂̐��Y���A���l���ō�����H�킹��]�͂��\������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B����炪�L�x�ɂ��邽�߁A�����̒Ⴂ��������������Ƃ��ł��A�Ⴂ���x���ł͂����Ă��o�ς͈ꉞ����Ă���A�Ƃ����ł����B�����A����s��������D���_���������ʂ̍앨�̉^��ł���킯�ł��B�i�������߂��ɁA�Ђ�����u�������H�ׂĂ����v�Ƃ������Ƃ��������߂�A���{���Ȃ��A�����������Ȃ��Ă��A���̂܂܂���Ă��������ȋC�����܂����B �@�����̑��́u���L�V���v�Ƃ����āA���]�Ԃ̌��ɐl���悹��Ƃ��낪����A���{�̐l�͎Ԃ��炻�̖��O���R�����Ă���Ƃ������Ă��܂��B�����łQ�V���䂪�o�^����Ă���A�܂��ɒ����ɂ��ӂ�Ă��܂����B�^�]�҂͔��Y�{���ɃT���_�������Ƃ����X�^�C���ŁA�ő�ł͋q�Q�l�Ƃ��Ȃ�d���ו����ڂ��āA�y�_���������܂��B�����͂P�L���T�^�J�i�P�O�~�j���ڈ��ł����A�����̐l�͂Q�A�R�O�O���[�g�����ƂɃ��L�V�������p���ŁA������Ɏg���Ă��܂��B���x�����܂������A���Ȃ͕������N�b�V�����ɂȂ��Ă��āA���S�n�͂��Ȃ�ǂ������ł��B�^�]��͂P��̃��L�V�����R���Ŏg���A�P���̓����Ƃ��Ė�P�O�O�^�J�i�Q�O�O�~�j����邻���ł��B���H�ɂ͐M�����قƂ�ǂȂ��A�����Ɏ����ԂƎ����O�֎ԁA���L�V���A�l�����藐��āA��ɃN���N�V���������ނ��Ƃ͂���܂���B�������͖钆�̂P�Q���O�Ƀ_�b�J�ɓ���܂������A���ɂ͖钆�Ƃ͎v���Ȃ����炢�l�ł��ӂ�Ă��܂����B �@���́A���H�ܑ̕��Ȃǂ��s�\���ŁA�����̑������V�������Ă��܂����B�r�C�K�X���������߂Ăق���������A�����ǂ��Ƃ͌����Ă����܂���ł����B���ݒ��̃r�������������̂ł����A�����|�őg�݁A�����K���Ђ�����ςݏグ��Ƃ������H�@�ŁA�n�k�Ȃǂ̍ЊQ�ł͐^����ɕ���Ă��܂������Ȋ����ł����B����ŁA�ߔN�͓��{�E���Čn�̊�Ƃ̐i�o���ڊo�����Ƃ����A�}�N�h�i���h�A�P���^�b�L�[�t���C�h�`�L���A�s�U�n�b�g�A���b�e���A�Ȃǂ̃`�F�[���X���ł��Ăɂ�����Ă��܂����B�܂��Ԃ̃f�B�[���[���g���^����Y���܂߂Ĉ�ʂ肠��܂����B���𑖂�Ԃ��A���|�I�ɓ��{�Ԃ������A�ԑ̂ɓ��{��̏��W��d�b�ԍ����c�����܂܂̒��Â̋Ɩ��p���S���Ȃǂ����\�����Ă��܂����B

�@�l�X�͔��ɐl���������l�q�ŁA�O���l���������炵���A�������̂Ƃ���ɕK���W�܂��Ă��܂����B�ʂɊ�Q��^����킯�ł��Ȃ��A�������͂�ł͍D��S�ɖڂ��P�����Ă���Ƃ�������Ԃł��B���Ɏʐ^�B�e�Ȃǂő傫�ȃJ�����������Ă���ƁA�����Ƃ��������炢�ɏW�܂��Ă��܂����B���ł͊O���l�̎p�͂قƂ�nj������Ȃ������̂ŁA�]�ˎ���̓��{�l�����m�l������悤�Ȋ��o�Ȃ̂����m��܂���B �@���ƒ��̕��i�ŋC�ɂȂ����̂́A�X�p�̂��������ɍg������ԉ��ȂǁA�����ɂ₷�炬�Ƃ�Ƃ�����߂�l�����̂��߂̏������������Ă������Ƃł��B�������������́A���������Ȃ��Ă����X�Ƃ��Ȃ��A��炩���ƖL�����������܂����B�t�Ƀz�e���̋߂��ɂ������X�����X�ł́A�ʐ^���B���Ă���Ɓu�B��Ȃ�Q�^�J�i�S�~�j�o���v�ƁA�呛��������܂����B����̓v���C�o�V�[��ё������咣���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�ʐ^���B��O���l����J�l������Ƃ������Ƃ��A�o������w��ł������߂ł��傤�B���Ă͑�炩�������l�����ɁA�O���l�����������w�K�������Ă��܂����Ƃ������Ƃ́A���ɍl������������̂�����܂����B �@���̂ق��A���̒��ň�ۂɎc�����̂́A�����x�@�̑��݂ł����B���ł́A�W�c�Ƃ͕ʍs���Œ��̎ʐ^���B��ɍs���@��������̂ł����A�ʐ^���B���Ă���ƁA�����̌x�@���ɌĂю~�߂��邱�Ƃ����x������܂����B���̂Ƃ��̓K�C�h�ƈꏏ�������̂ŁA�K���Ȃ��Ƃ������ē����܂������A�K�C�h�ɂ��ƍŋ߂��A���{�l�̃W���[�i���X�g�����u��ɓ�����A���{��g�ق��g�����������Ƃ������P�[�X���������Ƃ������Ƃł����B |

�����ɂ͗ǍD�Ȕ_�k�n�Ɂ��@

|

�@ �@ �@���X���ɂ͂��ӂ��قǂ̐H�ނ� �@���X���ɂ͂��ӂ��قǂ̐H�ނ�

|

| NGO�uASF�iAcid�@Survivors Foundation���_��Q�Ҋ���j�v�� �K�₵�� |

| �@�K�₵���{�݂͂R�K���ĂŁA�P�K�͕��i�߂��������≞�ڎ��A�������H���A�Q�K�̓X�^�b�t�̍�ƕ����A�R�K�͓��@�E���Î{�݂ɂȂ��Ă��܂����B�\�ʂ肩�����A�������܂����ꏊ�ɂЂ�����ƌ����Ă��āA���͕͂��ň͂܂�Ă��܂����B���̎{�݂͂m�f�n���Ǘ����Ă��܂����A���_�\�͖���e��̍�����肪���O�̃��f�B�A�ɓ`���A�l������̗����x����w�E�����\�������邽�߁A��ނɊւ��Ă͐��{���_�o���Ƃ��点�Ă���l�q�ł����B���͍���̗��ł́A�l�a�r�i���������j�̋L�҂ƃJ�����}�������s���Ă����̂ł����A�ނ�͐���̐Ղ̖��W���[�i���X�g�r�U���F�߂��A���n��ނɂ͐��{�E���Ȃ̖�l�����s����Ƃ������܂�ɂ��Ȃ��Ă��܂����B������A�`�r�e�ɂ���l�����s���A��ނ͊Ď����ōs���܂����B�u�W���[�i���X�g�r�U�̐\���͖ʓ|�������v�Ƃ������Ƃ������̂ŁA���͈�ʂ̃r�U�œ������A�����܂Łu���v�̈���Ƃ������ƂŎ�ނ����Ă��܂����B �@���Ȃ݂ɐ��{�ɂ��Ď��́A����قnj��������̂ł͂Ȃ��A�l�a�r�̋L�҂�ɂ��ƁA���Ƀr�f�I�e�[�v�̌��{�����Ȃ��A��ނɑ���N���[�����Ȃ������Ƃ������Ƃł����B������ʐl���U��Ȃ���A���Ȃ�W���[�i���X�g���ۂ��s�������Ă����̂ł����A���ɉ����܂�邱�Ƃ͂Ȃ������悤�ł��B�����A�o���̍ۂɃJ�����o�b�O���J�����A���낢�뎿�₳�ꂽ�Ƃ��͍���܂����B �@�`�r�e�����g��ł��闰�_�\�͖��ł����A�o���O���f�V���ł́A���_�́A�ߗ��i�̐��F��o�b�e���[�t�Ƃ��Ĉ�ʓI�ɗp�����A��r�I�ȒP�ɓ���ł����Ԃ������Ă��܂����B�P�X�V�O�N��ȑO�ɍL�܂����Ƃ������A�r����R�b�v�ɓ��ꂽ���̂𓊂�����Ƃ�������Q���A���N�S�O�O�`�T�O�O���������Ă��܂��B��Q�҂͗��_�Ŕ畆��������A�ڂ⎨�A�����n���Ă��܂��ꍇ������܂��B��Âɂ͌��E������A��Q�҂͈ꐶ�A�S�g�ɏ����Đ����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B �@�{�݂ɂ͂Q�R�l�̃X�^�b�t���Q���肵�Ă��܂����A�����͂��Ĕ�Q�ɑ������P�O��̏����ł����B�P�S�̏��̎q�́A������̉ƂɁu���Q�������Ȃ��v�ƌ���������������A���_���|����ꂽ�����ł��B�܂��P�Q�̏����͐e���m�̂��Ɋ������܂�A�W�I�Ƃ��ė��_���|����ꂽ�����ł��B�ޏ��炩���Q�ɂ��Ē��ژb�����Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł����A�`�r�e��\�̃��j���E���[�}����\�ɂ��ƁA��Q�ɑ����������̂قƂ�ǂ́A�s���ȋt���݂╴���̊����Y���ɂ����̂��Ƃ������Ƃł��B�����̂͌������߂���g���u���ŁA�o���O���f�V���̔_�����ł́A�j���̌����͉Ɠ��m�Ō��߂�̂����|�I�����Ƃ������Ƃł��B�������P�Q�A�R�ʼnłɏo�����Ƃ����邽�߁A���ɂ́u�����ƕ��������v�Ƃ��u�܂������������Ȃ��v�Ƃ�����]�������������R���܂��B�������Č�����f�����ꍇ�A�j�����̋t���݂ɑ����Ƃ����P�[�X�������Ƃ������Ƃł��B�܂��A�_���ł͉Ɠ��m�̓y�n�̋��E�������Ȃǂŕ������N���邱�Ƃ��悭���邻���ł��B���������ꂽ�ꍇ�A���肪�����Ƃ��������Ă��閺�Ȃǂɗ��_�𗁂т���Ƃ����P�[�X�������Ƃ������Ƃł��B���R�A��Q�ɑ����������͂킯���킩��܂���B

�@���s���闰�_�\�͂͋ߔN�C�O�ł�����悤�ɂȂ�A�o���O���f�V�����{���d�����������A���̔ƍߎ҂ɒ����R�O�N�̌Y���Ȃ��Ă���̂ł����A����ł��ƍ߂͊e�n�ŋN�����Ă��܂��B�܂����_�̍w���ɂ͖Ƌ�������悤�ɂȂ�܂������A���~�s�ȂǂŊȒP�Ɏ�ɓ���͕ς���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�Ɛl�͑����̏ꍇ�A�����ɑߕ߂����Ƃ������Ƃł����A���_���|����ꂽ�҂̔�Q�́A����ɂ���Č��������킯���Ȃ��A���Q�����Ȃǂ̐������A�葱����i�ה�p�̊W�ŏ\���ɍs���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���Ƃɂ��⏞���Ȃ��A��Q�҂̃P�A���m�f�n�ɉ����t���Ă���Ƃ����ł����B �@���������ƍ߂��N���錴���͂悭�������Ă��܂���B��l�̂��ŁA�����ғ��m�����Q�҂Ɣ�Q�҂ɂȂ�̂ł���A�P�ɉ��Q�̕��@�Ƃ��Ă̈��������c�_����邱�ƂɂȂ�܂����A�����⏗�������������t���݂Ŕ�Q�ɑ����Ƃ������Ƃ�A�������̕W�I�ɏ������_����Ƃ������Ƃ́A�o���O���f�V���̎Љ���Ƃ��ċc�_�����ׂ��ł��B���E�e���ɓƎ��̕���������A��i���̊ϓ_�����Łu�l���v������ʂ邱�Ƃ͂ł��܂��A���Ȃ��Ƃ��o���O���_�����̏����̎��R�͋ɓx�ɐ�������Ă��邱�Ƃ͎����ŁA�����ւ̗��_�\�͎͂Љ�ɂ����鏗���ւ̈����A�܂菗���͉Ƃ̒��ɂ��ĕv�Ɏd���Ȃ���T�܂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Ό�������ɂ���Ǝv���܂��B�܂������ŕW�I�ɂ����Ƃ������Ƃ��A�܂�͏�������҂ł��邱�Ƃ̗��Ԃ��ł��B

�@�_�˂͍��ۓs�s�ł��邽�߁A���ۃ{�����e�B�A�Ɏ��g�ސl�������̂ł����A�r�㍑�x���Ɏ��g�ނm�f�n�W�҂��������낦��̂��A�����̐l������Љ�Q���̖��ł��B�r�㍑�ł̏����̒n�ʂ̒Ⴓ�́A�Ⴆ�Αَ��E���c���̎��S���ɕ\���ȂǁA���ɐ[���Ȃ��̂������ł��B�v�g�n�������̌��N�J���ɂ͗͂����Ă���A���̉�������ɂ͏����̒n�ʂ̌�����������Ă��܂��B���{�ł������̎Љ�i�o��A�������q���Y�݈�Ă₷������肪�i��ł��܂����A�܂��s�\���ȕ����������܂��B �@�`�r�e�̏�����Ƃ́A�Q���ɂ킽���Č𗬂��A�Q���ڂ͗V���D������Đ쉺������܂����B�u���v�̃����o�[���ϋɓI�Ɍ𗬂��y���݁A�ꏏ�ɉ̂��̂�����A�x�����肵�܂����B�V�C���悭�A��݂̕��i���̂ǂ��ł����B��ɂ��̂悤�ȏ����Ă���ޏ���ł�����A�����͖�O�ł̌𗬂ɎQ�����Ă���邩�ǂ����A�s�����������̂ł����A�قƂ�ǂ̏������f��̂܂o�Ă��Ă��ꂽ�̂ŁA�u���v�̃X�^�b�t�������Ȃł��낵�Ă��܂����B�ʂ�ہA�ޏ���̂P�l�͍���̌𗬂��u�l���ōō��̎v���o�v�ƌ���Ă���܂����B���X���u���v�̃����o�[�Ɂu���{���痈���������́A���{�ɖ߂�ΗF�B�����邯�ǁA���̎q�����ɂ́A���̎{�݈ȊO�ɗF�B�͂��Ȃ��B���̂��Ƃ��l���āA�܂��𗬂ɍs�����ȁv�Ɛ��������Ă����̂���ۓI�ł����B

�@�`�r�e�̏�����́A�I�n�Ί�������A�����������}���Ă���܂����B���[�}����\�́u�ޏ���͔�Q�ɂ���Đ��܂�ς�����̂��Ɗm�M���Ă���B����A�����̌������Ɍ������Ă����ԂŁA��]�������ă`�����X��҂��Ă���v�Ƙb���Ă��܂����B���ہA�`�r�e�ł̓R���s���[�^�[�Ȃǂ̐E�ƌP���Ȃǂ��s���A�����Ɍ����Ă̏������i�߂Ă��܂����B �@�����A�ޏ��炪��]�����߂��܂łɂ́A��͂葊���̓w�͂Ǝ��Ԃ�������悤�ł����B���[�}����\�́u�ŏ��A�����ɉ^�э��܂ꂽ������́A�V���b�N�ɑł��Ђ�����A���ʂ��Ƃ��l����q�������B�قƂ�ǂ̎q�͎����̂��Ƃ����A��������ĂĂ��ꂽ�e�ɐ\����Ȃ��ƌ���������v�Ƙb���Ă��܂����B���@���̔�Q�҂̎p�ɂ��ڂ��܂������A�e�̈��Ɍb�܂�đ�w�ɓ��w��������ɔ�Q�ɑ������Ƃ��������́A�������̑O�ł��I�n�����Ă��܂����B���̔畆�������Ɉڂ���p��������̂悤�ł������A���Ղ͂��܂��ɘI���ł����B�܂��A�ʂ̊��҂͌����悩����ƂɋA�Ȃ��Ă����ہA���܂��܃g���u���Ɋ������܂�ė��_�𗁂т��̂������ł��B�����悩��͗����ɗ����������n���ꂽ�Ƃ������Ƃł����B |

||||||||

| �X�g���[�g�`���h������ �ی�{���SCKS |

�@���ɖK�₵���̂́A�X�g���[�g�`���h�����̕ی�{�� SCKS �ł��B������ł́A�e�̗����␅�Q�ɂ��⎙�����e���Ă��܂��B���e����Ă���̂͂����ꕔ�ŁA�s��ɂ͖�S�O���l���̃X�g���[�g�`���h����������Ƃ������Ă��܂��B���Q�Ȃǂ̍ЊQ�ŗ��e��S��������A���e���������ċ��ꏊ���Ȃ��Ȃ����q�ǂ����s��ɏW�܂��ė���̂������ł��BSCKS

�ł́A���������q�ǂ��������e���A��{�I�ȋ����E�ƌP���Ȃǂ��s������A�A�E���������܂ł̎x�����s���Ă��܂����B�T�̃Z���^�[�������A�P�J���ɂ��A�P�Q�O����P�T�O�l�̎q�ǂ��̖ʓ|�����Ă��邻���ł��B�P�O�`�P�W�̎q�ǂ�������̂ł����A�P�O���炢����d���������ē����ɏo��q�ǂ��������ƕ����܂����B

|

| AMDA ���x������_�� |

�@�o���O���f�V���ł̕��ώ����͒j������T�X�A��������T�W�Β��x�ł��B�����̕��ώ������Z���̂͏o�Y���Ɏ��S���銄�����������߂ƕ����܂����BAMDA�i�A�W�A��t�A�����c��j�͉��R�s�ɖ{���������Âm�f�n�ŁA���E�R�O�J���ň�ÁE�ی��x���𒆐S�Ƃ���������W�J���Ă��܂��B�o���O���f�V���ɂ͂P�X�X�W�N�̑�^�������������ɐi�o���A��s�_�b�J�ɋ߂��K�U���A�Ƃ����s�̔_���n�т̎x���Ɏ��g��ł��܂����B�Y�w�l�Ȉオ�풓����ی��Z���^�[��ݒu���Ă���ق��A�e�_�ƂɎ�����݂��t���A�i����ǂ�ƒ{�̍w���A�V���ȃr�W�l�X�̊J�n�ȂǂɎg���Ă��炤�u�}�C�N���N���W�b�g���Ɓv�ɂ����g��ł��܂��B���̃N���W�b�g���Ƃ̑ݕt���̏W���ɉ��ہA�ی��E�q���w����ʂ��āA�Z�������̌����}���Ă��܂��B

�@�o���O���f�V���ł́A�ی��E�q���̊ϔO���Ⴍ�A�Ⴆ�A�m�f�n�Ȃ�n�c�`���g�C���̐ݔ�������Ă��A�{���̉q���Ǘ��Ƃ������ړI���\�����������Ă��Ȃ����߁A�P�Ȃ锠���̂̌��݂ɏI����Ă��܂��܂��B�u������w���ł͉q���E�ی����Ȃ��K�v���𗝉����Ă��������ŁA�����K�v���l�����ɍl���Ă��炤�悤�ɗU�����܂��v�ƁA���n�̐ӔC�҂ł���Y��r�q����͘b���܂��B�Y�삳��́u�C�O�̎x���Ɉˑ����Ă���o���O���f�V���ł́A�x���ɓ���Ƃ����Ɂw��������Ăق����x�Ƃ����v�]���邪�A����ł͂��̍��̂��߂ɂȂ�Ȃ��B�����玩���𑣂�����`�������Ă���̂ł����A����ŁA�������������������Ă���悤�ȋC�����܂����A���̍��̂R�O�N��̂��߂��v���Ď��g��ł��܂��v�Ƙb���Ă���܂����B �@�_���̓f���^�n�тɓ_�݂��Ă��܂��B�J�G�͎��͂����ׂĐ�ƂȂ�A�D���B��̌�ʎ�i�ɂȂ�܂��B���������K�ꂽ�P�Q���͂قƂ�ǐ��͈����Ă��܂������A�����Ȃ��̂ł����ς�D�ňړ����܂����B�d�C��������Ă��鑺������A�d�C�̂Ȃ���������A���������܂��܂̂悤�ł����B�����s�������̓e���r�������Ă���T���ȉƒ������A���������Ƃ͂��ꂵ�����Ɏ���������������ẮA�e���r����������̂ł����B�Ƃ͉����̌`�����{�̔_�Ƃɂ����Ă���A���������q�ǂ��������V�щ���Ă��܂����B�����Ȃǂ͂Ȃ��A���d���◿���Ȃǂ͂��ׂĐ�ōs���Ă��܂����B�g�C�����Ȃ��A�Z���͖̉A�ŗp�𑫂��Ă���悤�ł������A���������q�����ł͊����ǂȂǂ̃��X�N�͍��܂�A�����������O����AAMDA �ł͂܂��A�g�C���̐����ɗ͂����Ă���悤�ł����B

| ||||||

| BRAC�iBangladesh Rural Advancement Committee�j�� �x������_�� |

| �@BRAC �Ƃ́A���E�ő�K�͂Ƃ�������m�f�n�c�̂ŁA���Ȃ��Ƃ��o���O���f�V���ł͍ő�ł��BAMDA ���s���Ă���u�}�C�N���N���W�b�g�v���ŏ��Ɏn�߂��̂�

BRAC �ŁA���ݍ����W���U�O�O�O�̂����A��U���̑��ɐi�o���Ă��܂��B�}�C�N���N���W�b�g�����ɁA�o�ρA�_�ƁA�ی��A����̊e����Ŋ������A���R�A�g�D�͑�K�͂ŁA�E���͂V���l���Ă���Ƃ������܂��B �@���̋K�͂́A�l�ށA���͂Ő��{�����̂��A�����̑�w���o���D�G�Ȑl�ނ����{�ł͂Ȃ��A�������ҋ����D��Ă��� BRAC ��I�ԂƂ����ɂȂ��Ă��܂��BBRAC �̖{���I�t�B�X�͑嗝�ŏo���������r���ŁA�ꕔ�ł́u�c����`�̂m�f�n��s�v�Ƃ̝���������悤�ł��B���n�̃K�C�h���w�E���Ă��܂������A���̔��W�ɂ͍s���@�\�̃��[�_�[�V�b�v���K�v�ŁABRAC뭂̔�剻�̓o���O���f�V���̔��W�ɉe����^���Ă���̂�������܂���B �@�����b���E�����܂������A���ɋ���ɗ͂����Ă��� BRAC �́A�������ƂɊw�Z��ݒu���A���̐��͂R���S�O�O�O�Z�ɂ̂ڂ�Ƃ����܂��B���������K�₵���w�Z�ł́A�m�[�g�̕ς��ɍ��Ƀ`���[�N�Ŏ��Ƃ���q�ǂ������̎p������܂����B�o���O���f�V���ł͏��w�Z�܂ł��`������Ȃ̂ł����A�_��ƂȂǂɋ�肾����A��ނ��r���Ńh���b�v�A�E�g���Ă��܂��q�ǂ��������A���̂悤�Ɏ��Ƃ��邱�Ƃ��ł���q�ǂ������͐����Ȃ��A����̏d�v���A�K�v���ւ̈ӎ����܂��܂��Ⴂ�̂������ł��B�����������q�ǂ��ɍŒ���̋������@���^���悤�ƁABRAC뭂����o�����̂������ł��B������ BRAC �̊w�Z�ł́A�w�Z�ɍs���Ȃ������q�ǂ����ΏۂŁA���Ɨ�������������Ƃ������Ƃł����B����܂łɂQ�U�O���l�����Ƃ��A���̂X�P�������w�Z�ɐi�w�����ƌ�� BRAC �̒S���҂͕@���X�ł����B �@����͍��̑b�Ƃ����܂����A�����ǂ߂Ȃ���Βm�����`���Ȃ��Ƃ������Ƃ��l���Ă��A����̏d�v���͌����܂ł�����܂���B�o���O���f�V���ł́A�s��ł͉Ƃ̏����̎�`����H��œ����q�ǂ��A�_���ł͔_��Ƃ̎�`��������q�ǂ������������܂����A����͋���Ƃ����I���ȕ��@�ɂ���ď����I�ɗ��v������A�����݂̘J���͂Ƃ��ė��v��ł��炤�����ǂ��Ɛe�������l���A�q�ǂ�����]���Ă���̂ł��傤�B����̏d�v���ɂ��Ă̌[�ւ��܂߁A�q�ǂ��������������𐮂��邽�߂ɁA���ۓI�Ȏx�������߂��Ă���Ɗ����܂����B

|

| JICA �̏��c���� |

| �@�_�|���\�����[�V�����������N�AJICA�ɎQ������Ă���ƕ����܂������A�o���O���f�V���ɂ��������� JICA

�̑����Ƃ��ĕ��C����Ă���������܂����B�ʏ�AJICA �̑����͗��n�i�Z�p�n�j�������ɂ�������炸�A�ޏ��͕��n�Łu�����J�����y���v�Ƃ��Ĕh������Ă��܂��B �@���c�I�q����́A�u���v������l�⒬�̗ג��̍��Z������ɋΖ�����Ă��܂������A�N�C�O���͑����Ɍ������i����A�����A������x�E���ĂƂ����b���������悤�ł����A�O�Ⴊ�Ȃ��Ƃ������ƂŁA�����ސE���ăo���O���f�V���֗��������ł��B��w���ォ��u�r�㍑�ɕ�炵�����v�Ƃ����ӎv�����������Ă���ꂽ�悤�ŁA���i�����ۂ���������߂邩�ǂ����Y�����ł����A�u�l���W�O�N�̂����̂Q�N�v�Ɗ����A����ݏo�����Ƃ������Ƃł��B��w���C�̌�A�W���ɔC�n�̃^���K�C���ɓ����������ł����A���łɃx���K����̓y���y���ł����B�e���������A�n��̗v�]���Ȃ���A�K�v�ȍs���T�[�r�X���R�[�f�B�l�[�g����̂��d���������ł����A�����I�ɂ͎x���͏Z���ɂƂ��ĕs���Ȃ��̂ł͂Ȃ����߁A�u�]�v�Ȃ��������������Ă��邾���ł́v�Ǝ��₳��鎞�����邻���ł��B |

|

| �@���ĐN�C�O���͑��Ƃ��ău���W���ɕ��C������Ђ̓����������Ă��܂������A�u�������ĊC�O�ɏo�����̂́A���d�����Ȃ��ăI�t�B�X�Ŏ��Ԃ��Ԃ��Ă��肢�����������ƕ����܂����B���c����͐ϋɓI�ɑ���������Ďd���������Ă���悤�ł������A��͂�{�����e�B�A�Ƃ������͉̂����̘g�ɓ��邾���ł͂Ȃ��A���n�ōl���A��̓I�ɔ��f���čs�����Ă����Ȃ��ƈӖ����Ȃ����̂��Ǝv���܂����B |  �o���O���f�B�V���ł̎x���̏���� JICA �̏��c���� |

| �D�P�����̉����{���CTRDW �iCentre for Training and Rehabilitation of Destitute Women�j |

�@�o���O���f�V���ł́A���C�v��Q�҂◣�������Ƃ��Ɏq����D�P���Ă����Ƃ������l�X�ȗ��R�Ŗ����̕�e�ƂȂ�����q�����e����m�f�n�̎{�݁uCTRDW�v������܂��B�o���O���f�V���ł́A�C�X�������̂��ߒ��₪�F�߂��Ă��炸�A�܂��A��D��o�Y�ɂ��Ă̒m�����Ⴍ�A�D�P�ɋC�������Ƃ��ɂ͂������傫���Ȃ��ėߏ��ɂ�������A�B���悤���Ȃ��Ƃ����̂�����ł��B

�@�܂��A��ɏ����G��܂������A�����̒n�ʂ��Ⴍ�A���������Ă��Ȃ��������D�P�����ƂȂ�Ƒ��ɂ͏Z�߂Ȃ��Ȃ�A�R�~���j�e�B�[��ǂ�ꂽ���ʁACTRDW �̂悤�ȉ����{�݂ł����A�����Ă����Ȃ��Ȃ�܂��B�܂��������ꂽ��ŔD�P�ɋC�t������e����A�A��q�ł͐V�����l������ނ̂�����ȎЉ�ł��邽�߁A���̎{�݂𗊂邱�ƂɂȂ�܂��B�����ł͏o�Y���I������e�ɑ��āA�K�v�ɉ����ăJ�E���Z�����O��A������A�Ƒ��v��Ȃǂ��܂��܂Ȓm����^���A���C�Z���^�[�Ŏ����ւ̌P���𑱂��܂��B�q�ǂ��̑����͗��q�ɏo����܂����A�q�ǂ��Ɉ������킫�A����������Ȃ��Ƃ�����e�́A���̌�̐l���ł̋t���͊o��Ŏq��{�����ƂɂȂ�܂��B����������e�̂��߂ɁACTRDW �ɂ͑������̋@�\������܂��B �@�ǂ�ȗ��R������ɂ���A���܂�Ă����q�ǂ������ɍ߂͂Ȃ��A�Ԃ�ȓ��A�����̂Ȃ��Ί�����Ă���ƈ��������Ȃ�܂����B�u���v�̏������������ꂳ��ɐ�������āA���{����x�������Ƃ��Ď������~���N�������Ă��܂����B |

�q�ǂ��Ƀ~���N�������� �l�⒬�̏������� |

���܂ꂽ�q�ǂ��ɍ߂͂Ȃ��B ���C�Ɉ���ė~���� |

| �������� |

| �@�ĎO�G��܂������A�o���O���f�V���ł́ANGO��C�O���瑽���̎x�������Ă��܂����B���������o���O���f�V���̐l�X�́A�x���ɗ����Đ����Ă���Ƃ͎v���Ȃ��قǖ��邭�A���_���̏Ί�̉A�ł��܂��܂ȋ�Y�͂��낤���Ǝv���̂ł����A���X�����R�ɖL���ɕ�炵�Ă���悤�Ɍ����܂����B�P�t�Q�^�J�̍g����j���A�q�����̃��L�V���̉^�]��A�J�������������Ă͂ɂ��ގs��̏��l�A�O���l�ɌQ����X�����̎q�ǂ������c�B���ꂼ��A���{�̎����������Ă���悤�ȕ����̉��b�ɂ͂��������Ă��܂��A����ꂽ���̒��ł��ꂼ��̐����Ă���Ƃ��������ł����B �@���{����x���ɓ����Ă���m�f�n�W�҂̑�������u������������Ă��邱�Ƃ́A�{���ɈӖ�������̂��낤���v�Ƃ���畏����܂������A���̖����́A�x����K�v�Ƃ��Ă���ɂ��Ă͂��܂�ɂ����邢�ނ�̎p������A���ꂵ��������悤�Ɏv���܂����B��i���̌o�ϔ��W�̒m�b�Ɖ��b��r�㍑�Ɏ������ނƂ������Ƃ́A���W�𐋂��Ă����������̎Љ�̘_���A�܂�u�����荡���A������薾���v�Ƃ����i���̎v�z���������ނƂ������Ƃ��Ǝv���̂ł����A�t�Ƀo���O���ł́A���̕�炵�Ԃ�Ɂu�Ȃ�����̂܂܂ł����Ă͂����Ȃ����v�Ƃ����₢��������ꂽ�悤�ȋC�����A���͂��̖��m�ȓ������Ƃ����ɗp�ӂł��܂���ł����B�u�����ɂ���āA�����Ԍ��N�ɉ��K�ɐ����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��ł���v�Ƃ���������������܂����A�Ⴆ�Έ�Â̖����B�ɂ���Ď�����Ⴂ���ւ̔߂��݂́A�@���ɂ���Ė�����~���Ă���Ƃ����Ӗ��ŁA��������Ă���̂�������܂���B�i���Ɣ��W�ɂ��A�������͍��x�ȉȊw�Z�p�ɂ��ӂꂽ�֗��Ȑ��̒����炵�Ă���̂ł����A����ŋ����ւƒǂ��܂����A�i�����Ȃ���Ό��ێ��ł��Ȃ��Ƃ���������A���̎Љ�K�����Ƃ����A��������M���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�K���Ƃ͉����A�l���������闷�ɂȂ�܂����B �@����͌��ݍs���Ă��鍑�ێx�������Ӗ��ł���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�����̊������q���[�}�j�Y���Ɏx�����Ă������ɂ����āA������x���������I�ɔނ�̐����������A�ނ�̐S�ɓ͂��Ă���Ǝv���܂��B |

|

|

| �Ί炪�f�G�ȃo���O���f�B�V���̐l�т� | |

| ���X�{�������v���t�B�[�� �_�ːV���Љ�L�ҁB�P�X�V�R�N���܂�B���Ɍ��O�c�s�o�g�B ����c��w��ꕶ�w�����ƌ�A�P�X�X�V�N�ɐ_�ːV���Г��ЁB�Љ�A�A�n���Ǖl��x�ǂ��ւāA�Q�O�O�P�N����Љ�B�V�R�L�҂Ƃ��āA��Ö���S�����Ă���B |